testo integrale con note e bibliografia

1. Introduzione

Il presente contributo ha ad oggetto un’analisi dei dati relativi all’impiego lavorativo di persone detenute resi pubblici dall’amministrazione penitenziaria annualmente. Si tratta, è bene chiarirlo, di dati che non sono in grado di offrire una fotografia compiuta delle dimensioni del lavoro penitenziario . Diverse variabili vengono infatti pubblicate in modo parziale e disomogeneo nel tempo, rendendo difficile una valutazione sistematica e attendibile delle performance complessive del sistema .

Fatta questa doverosa premessa, i dati che andremo a commentare sono relativi alle varie modalità organizzative del lavoro penitenziario previste dall’ordinamento penitenziario. L’articolo 20 dell’o.p. consente l’impiego dei detenuti da parte dell’amministrazione penitenziaria o da parte di soggetti privati, all’esterno del carcere (in regime di semi-libertà ex art. 48 o.p. o in di ammissione al lavoro all’esterno ex art. 21 o.p.) o all’interno nelle lavorazioni pubbliche o private.

2. Tasso di occupazione e disoccupazione dei detenuti (anni 1991-2024)

Non è semplice avere dati affidabili per elaborare il tasso di occupazione dei detenuti. Tradizionalmente i dati relativi all’impiego dei detenuti in attività lavorative sono sempre stati raccolti a partire dal numero di giornate di lavoro complessivamente svolte in carcere nell’anno. Questo dato insieme a quello relativo al numero complessivo di giornate passate in carcere nell’anno e al numero dei detenuti consentiva di elaborare una variabile denominata “tasso di impiego” come rapporto tra giornate di presenza in carcere e giornate di lavoro eseguite . Si trattava di un indice abbastanza affidabile sulle effettive dimensioni del lavoro in carcere, anche se, va detto, una giornata di lavoro non è detto che corrispondesse a una giornata lavorativa piena: anche poche ore di lavoro al giorno venivano calcolate come una giornata intera.

A partire dagli anni ’90 tale sistema di rilevazione dei dati è stato abbandonato, in favore di una variabile, molto meno affidabile, consistente nel numero di detenuti impiegati nell’anno. Questo dato dice davvero poco sulla reale dimensione del lavoro in carcere, dal momento che i detenuti vengono impiegati a rotazione sui posti di lavoro disponibili. Tale modalità organizzativa, adottata al fine di garantire l’accesso al lavoro al maggior numero possibile di detenuti, comporta che i singoli posti disponibili siano occupati in modo non continuativo, diluendo il numero effettivo di ore lavorate per ciascun detenuto e rendendo poco indicativa la mera quantificazione degli occupati. Si pensi che in media un detenuto addetto ai servizi domestici, che rappresentano la stragrande maggioranza degli impieghi in carcere, lavora per circa 2-3 mesi in un anno e non in maniera continuativa, mentre occupazioni, come quelle degli addetti alla cucina o del servizio manutenzione fabbricati, possono dar luogo a impieghi stabili e a tempo pieno.

Alla luce di ciò possiamo affermare che il numero di “lavoranti” elaborato nella tabella 1, utilizzato nelle attuali statistiche, va inteso esclusivamente come il numero di detenuti che nell’arco di un anno hanno avuto un rapporto di lavoro con l’amministrazione, a prescindere dalla durata dello stesso.

|

TABELLA 1 |

||||||||

|

Data |

DETENUTI PRESENTI |

Lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione |

Lavoranti NON alle dipendenze dell'amministrazione |

TOTALE |

|

|||

|

lavoranti |

% su totale lavoranti |

lavoranti |

% su totale lavoranti |

totale lavoranti |

% lavoranti su detenuti presenti |

% disoccupati su detenuti presenti |

||

|

31/12/1991 |

35.469 |

9.615 |

88,2% |

1.287 |

11,8% |

10.902 |

30,7% |

69,3% |

|

31/12/1992 |

47.316 |

9.766 |

88,7% |

1.247 |

11,3% |

11.013 |

23,3% |

76,7% |

|

31/12/1993 |

50.348 |

9.398 |

87,4% |

1.361 |

12,6% |

10.759 |

21,4% |

78,6% |

|

31/12/1994 |

51.165 |

10.061 |

87,6% |

1.426 |

12,4% |

11.487 |

22,5% |

77,5% |

|

31/12/1995 |

46.908 |

10.351 |

86,6% |

1.603 |

13,4% |

11.954 |

25,5% |

74,5% |

|

31/12/1996 |

47.709 |

10.222 |

85,4% |

1.746 |

14,6% |

11.968 |

25,1% |

74,9% |

|

31/12/1997 |

48.495 |

10.033 |

85,7% |

1.677 |

14,3% |

11.710 |

24,1% |

75,9% |

|

31/12/1998 |

47.811 |

10.356 |

87,5% |

1.483 |

12,5% |

11.839 |

24,8% |

75,2% |

|

31/12/1999 |

51.814 |

10.421 |

87,5% |

1.482 |

12,5% |

11.903 |

23,0% |

77,0% |

|

31/12/2000 |

53.165 |

11.121 |

86,8% |

1.684 |

13,2% |

12.805 |

24,1% |

75,9% |

|

31/12/2001 |

55.275 |

11.784 |

85,2% |

2.039 |

14,8% |

13.823 |

25,0% |

75,0% |

|

31/12/2002 |

55.670 |

11.213 |

83,2% |

2.261 |

16,8% |

13.474 |

24,2% |

75,8% |

|

31/12/2003 |

54.237 |

11.463 |

83,2% |

2.310 |

16,8% |

13.773 |

25,4% |

74,6% |

|

31/12/2004 |

56.068 |

12.152 |

82,7% |

2.534 |

17,3% |

14.686 |

26,2% |

73,8% |

|

31/12/2005 |

59.523 |

12.723 |

81,7% |

2.853 |

18,3% |

15.576 |

26,2% |

73,8% |

|

31/12/2006 |

39.005 |

10.483 |

87,2% |

1.538 |

12,8% |

12.021 |

30,8% |

69,2% |

|

31/12/2007 |

48.693 |

11.717 |

87,9% |

1.609 |

12,1% |

13.326 |

27,4% |

72,6% |

|

31/12/2008 |

58.127 |

12.165 |

87,0% |

1.825 |

13,0% |

13.990 |

24,1% |

75,9% |

|

31/12/2009 |

64.791 |

12.376 |

86,7% |

1.895 |

13,3% |

14.271 |

22,0% |

78,0% |

|

31/12/2010 |

67.961 |

12.110 |

85,4% |

2.064 |

14,6% |

14.174 |

20,9% |

79,1% |

|

31/12/2011 |

66.897 |

11.700 |

83,8% |

2.261 |

16,2% |

13.961 |

20,9% |

79,1% |

|

31/12/2012 |

65.701 |

11.557 |

83,7% |

2.251 |

16,3% |

13.808 |

21,0% |

79,0% |

|

31/12/2013 |

62.536 |

12.268 |

84,3% |

2.278 |

15,7% |

14.546 |

23,3% |

76,7% |

|

31/12/2014 |

53.623 |

12.226 |

84,0% |

2.324 |

16,0% |

14.550 |

27,1% |

72,9% |

|

31/12/2015 |

52164 |

13140 |

84,6% |

2384 |

15,4% |

15.524 |

29,8% |

70,2% |

|

31/12/2016 |

54653 |

13480 |

82,9% |

2771 |

17,1% |

16.251 |

29,7% |

70,3% |

|

31/12/2017 |

57608 |

15924 |

86,5% |

2480 |

13,5% |

18.404 |

31,9% |

68,1% |

|

31/12/2018 |

59655 |

15228 |

86,5% |

2386 |

13,5% |

17.614 |

29,5% |

70,5% |

|

31/12/2019 |

60769 |

15689 |

86,8% |

2381 |

13,2% |

18.070 |

29,7% |

70,3% |

|

31/12/2020 |

53364 |

15746 |

87,8% |

2191 |

12,2% |

17.937 |

33,6% |

66,4% |

|

31/12/2021 |

54134 |

16930 |

88,0% |

2305 |

12,0% |

19.235 |

35,5% |

64,5% |

|

31/12/2022 |

56196 |

17209 |

86,8% |

2608 |

13,2% |

19.817 |

35,3% |

64,7% |

|

31/12/2023 |

60166 |

17042 |

84,9% |

3029 |

15,1% |

20.071 |

33,4% |

66,6% |

|

31/12/2024 |

61861 |

18063 |

85,1% |

3172 |

14,9% |

21.235 |

34,3% |

65,7% |

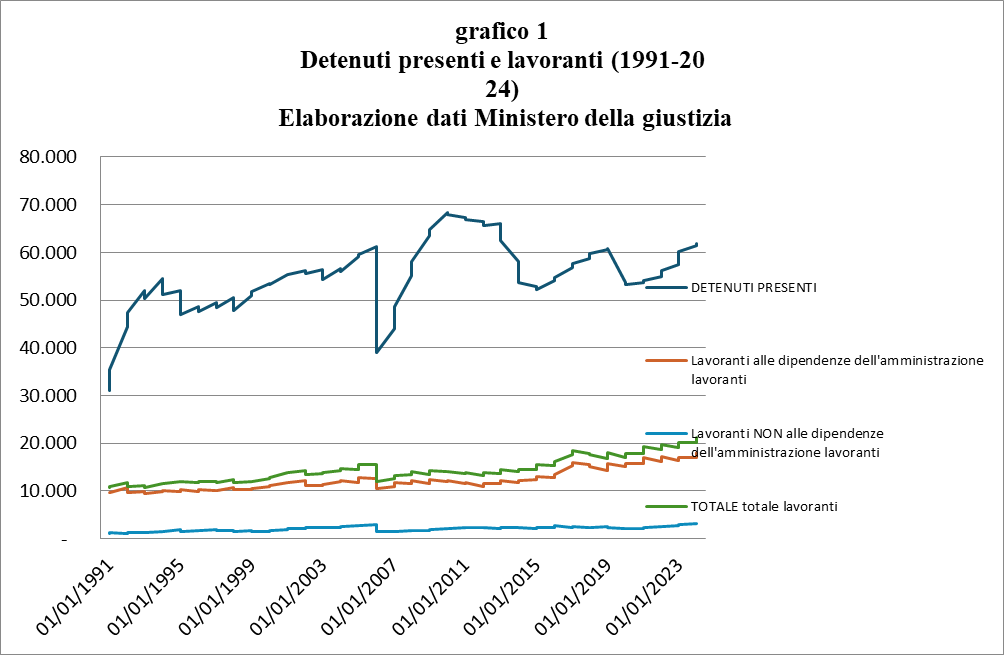

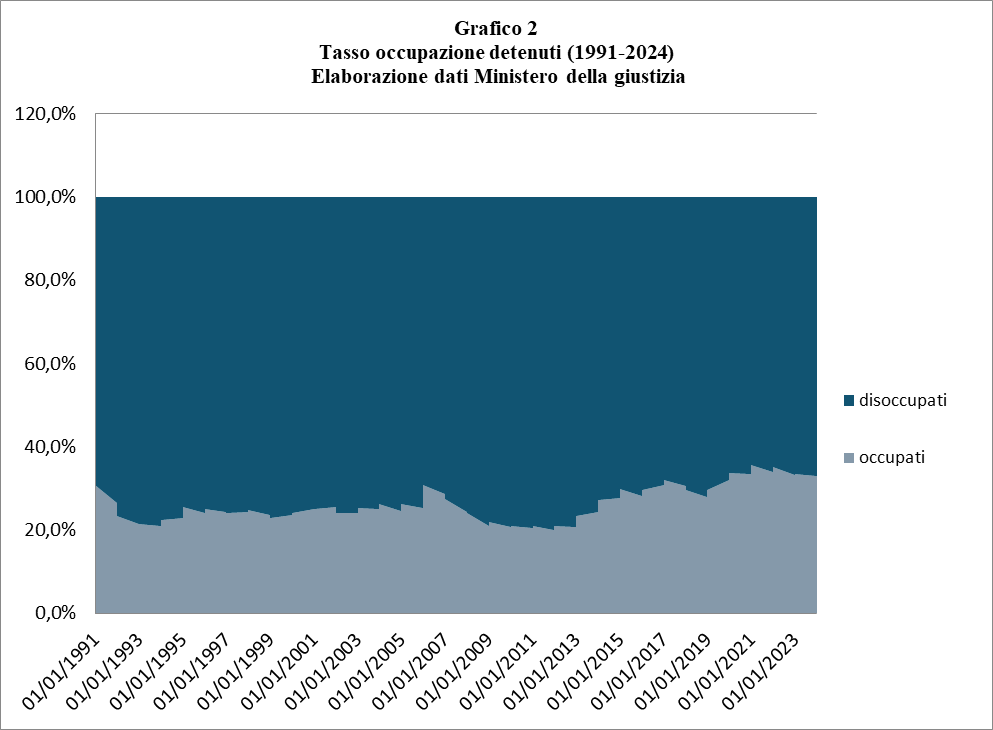

Come si può evincere dai dati riportati in tabella 1 il numero dei detenuti impiegati nell’anno è raddoppiato dal 1991 al 2024, anche se il tasso di disoccupazione in proporzione ai detenuti presenti è rimasto del 65% circa (grafici 1 e 2). Le oscillazioni del tasso di occupazione nel corso degli anni possono essere dovute al maggiore o minore ricorso all’avvicendamento dei detenuti sul posto di lavoro, oltre che all’andamento del tasso di detenzione.

Tale carenza di dati può essere in parte colmata attraverso l’analisi dei costi del lavoro penitenziario riportati nei bilanci dell’amministrazione (Tabella 2). Da questi dati contabili è possibile desumere alcune informazioni utili a ricostruire, seppur in modo indiretto, l’effettiva entità dell’impiego lavorativo dei detenuti. Abbiamo calcolato il numero delle giornate contributive medie per 1 detenuto lavoratore nel seguente modo. Abbiamo prima ottenuto la spesa media per lavorante dividendo la voce di bilancio per le remunerazioni dei detenuti per il numero dei lavoratori. Abbiamo poi diviso la spesa media così ottenuta per il minimale contributivo giornaliero individuato annualmente dall’Inps. Abbiamo così ottenuto il numero di giornate mediamente lavorate da 1 detenuto nell’anno.

|

TABELLA 2 |

|||||||

|

data |

bilancio totale per lavoro |

legge smuraglia |

bilancio lavoro penitenziario |

numero lavoranti per l'amministrazione |

spesa media annuale lorda per lavorante |

minimale contributivo |

giornate di lavoro medie |

|

31/12/2001 |

€ 63.675.000 |

€ 2.582.284 |

€ 61.092.716 |

11.784 |

€ 5.184 |

€ 36 |

143 |

|

31/12/2002 |

€ 57.944.000 |

€ 2.582.284 |

€ 55.361.716 |

11.213 |

€ 4.937 |

€ 37 |

132 |

|

31/12/2003 |

€ 57.944.000 |

€ 4.648.112 |

€ 53.295.888 |

11.198 |

€ 4.649 |

€ 38 |

122 |

|

31/12/2004 |

€ 57.944.000 |

€ 4.648.112 |

€ 53.295.888 |

10.986 |

€ 4.386 |

€ 39 |

112 |

|

31/12/2005 |

€ 70.000.000 |

€ 4.648.112 |

€ 65.351.888 |

11.526 |

€ 5.137 |

€ 40 |

129 |

|

31/12/2006 |

€ 71.400.000 |

€ 4.648.112 |

€ 66.751.888 |

9.796 |

€ 6.368 |

€ 41 |

157 |

|

31/12/2007 |

€ 62.424.563 |

€ 4.648.112 |

€ 57.776.451 |

10.870 |

€ 4.931 |

€ 41 |

119 |

|

31/12/2008 |

€ 60.753.163 |

€ 4.648.112 |

€ 56.105.051 |

12.165 |

€ 4.612 |

€ 42 |

109 |

|

31/12/2009 |

€ 48.198.827 |

€ 4.648.112 |

€ 43.550.715 |

12.376 |

€ 3.519 |

€ 43 |

81 |

|

31/12/2010 |

€ 49.965.319 |

€ 4.648.112 |

€ 45.317.207 |

12.110 |

€ 3.742 |

€ 44 |

85 |

|

31/12/2011 |

€ 49.664.207 |

€ 4.648.112 |

€ 45.016.095 |

11.700 |

€ 3.848 |

€ 44 |

86 |

|

31/12/2012 |

€ 49.664.207 |

€ 4.648.112 |

€ 45.016.095 |

11.557 |

€ 3.895 |

€ 46 |

85 |

|

31/12/2013 |

€ 49.664.207 |

€ 4.648.112 |

€ 49.664.207 |

12.268 |

€ 4.048 |

€ 47 |

86 |

|

31/12/2014 |

€ 55.381.793 |

€ 10.365.698 |

€ 55.381.793 |

12.226 |

€ 4.530 |

€ 48 |

95 |

|

31/12/2015 |

€ 60.381.793 |

€ 9.800.000 |

€ 60.381.793 |

13140 |

€ 4.595 |

€ 48 |

96 |

|

31/12/2016 |

€ 60.016.095 |

€ 9.325.584 |

€ 60.016.095 |

13480 |

€ 4.452 |

€ 48 |

93 |

|

31/12/2017 |

€ 100.016.095 |

€ 9.325.584 |

€ 100.016.095 |

15924 |

€ 6.281 |

€ 48 |

132 |

|

31/12/2018 |

€ 110.016.095 |

€ 110.016.095 |

15228 |

€ 7.225 |

€ 48 |

150 |

|

|

31/12/2019 |

€ 118.016.095 |

€ 118.016.095 |

15689 |

€ 7.522 |

€ 48,74 |

154 |

|

|

31/12/2020 |

€ 118.016.095 |

€ 118.016.095 |

15746 |

€ 7.495 |

48,98 |

153 |

|

|

31/12/2021 |

€ 124.016.095 |

€ 124.016.095 |

16930 |

€ 7.325 |

48,98 |

150 |

|

Da tale elaborazione si deduce che, in media, le giornate lavorate annualmente tra gli occupati sono 150, salvo gli anni dal 2009 al 2016 in cui sono drasticamente diminuite. Si tenga conto che si tratta naturalmente di una media che non tiene conto del fatto che, come detto, per alcune tipologie lavorative che richiedono particolari competenze l’avvicendamento è molto basso, mentre per quelle comuni è molto più alto.

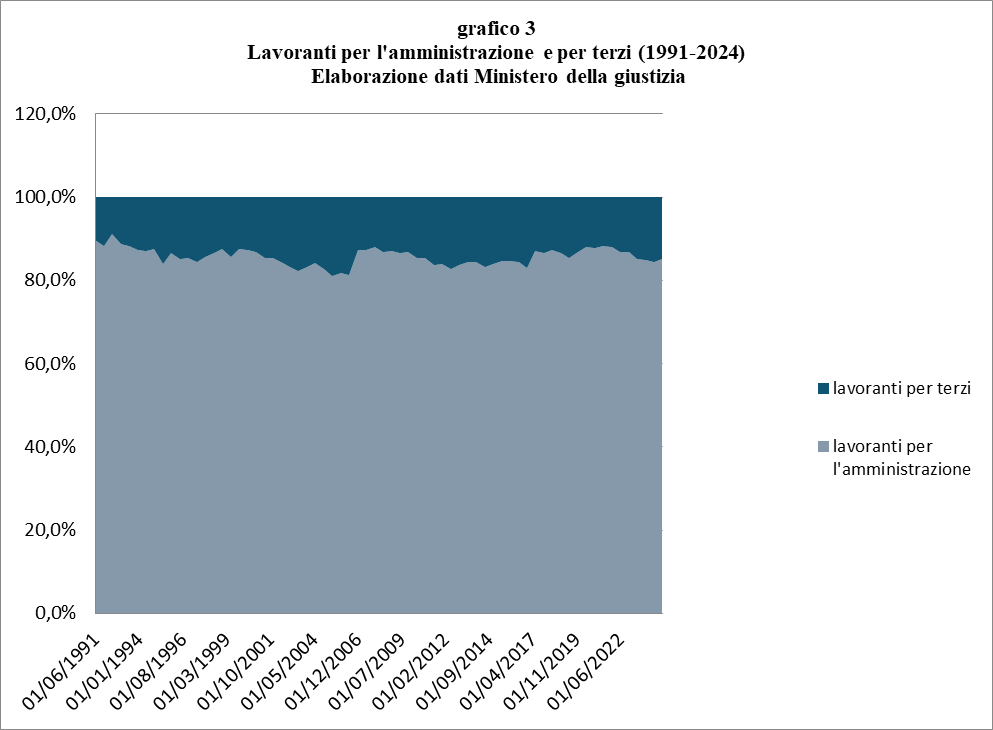

3. Lavoro per lo Stato e per privati

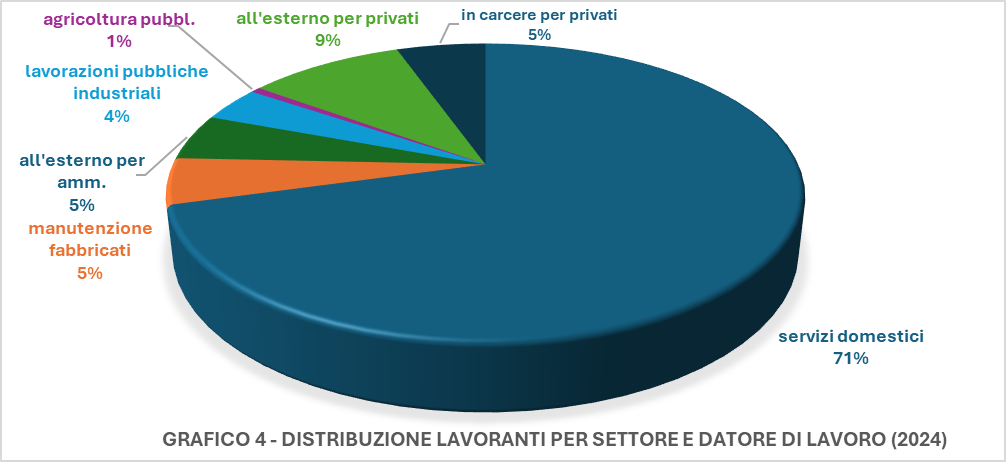

Come si evince dai grafici 3 e 4, la gran parte delle opportunità lavorative, oltre l’85% in media, per i detenuti continua ad essere offerta direttamente dall’Amministrazione penitenziaria. Nel 2024 ad esempio, il lavoro per soggetti privati ha coinvolto appena il 14% dei detenuti lavoranti, ma solo una minima parte di questi (circa il 5%) ha svolto attività all’interno degli istituti penitenziari, a causa delle croniche difficoltà che ostacolano lo sviluppo di lavorazioni private in ambito carcerario. Tali criticità derivano da limiti di natura organizzativa, ambientale e culturale che rendono il carcere un contesto poco adatto ad accogliere attività produttive esterne.

Per quanto riguarda invece il lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione, esso si concentra in larghissima parte (circa il 71% del totale dei lavoranti) nei cosiddetti “servizi d’istituto”, ovvero mansioni funzionali all’ordinaria gestione della struttura penitenziaria, come la pulizia degli spazi, la cucina, la distribuzione dei pasti e altre attività di supporto. Il 5% è addetto al servizio manutenzione fabbricati (cosiddetto m.o.f.), il 5% lavora all’esterno, il 4% in lavorazioni industriali e l’1% nel settore agricolo.

3.1 Lavoro alle dipendenze dell’amministrazione: servizi d’istituto.

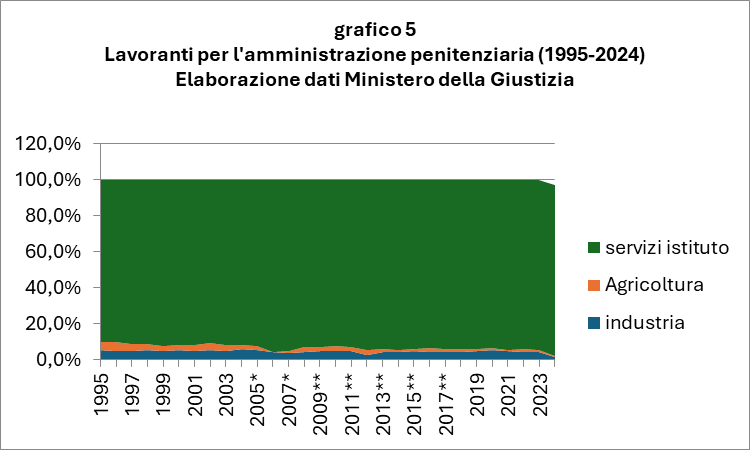

Come evidenziato, la maggior parte dei detenuti che svolgono attività lavorativa è impiegata alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, la quale organizza il lavoro secondo tre principali modalità. In primo luogo, vi sono i servizi d’istituto, ovvero attività funzionali al mantenimento dell’ordinario funzionamento della struttura detentiva (pulizie, distribuzione dei pasti, lavanderia, manutenzioni, ecc.). In secondo luogo, si registrano le lavorazioni industriali, prevalentemente orientate alla produzione di beni destinati al fabbisogno interno del sistema penitenziario, con particolare riferimento al casermaggio e all’arredo degli istituti. Infine, in alcune strutture sono presenti attività di lavoro agricolo, svolte presso colonie agricole e tenute penitenziarie, finalizzate alla produzione di beni alimentari generalmente destinati al consumo interno. La stragrande maggioranza dei detenuti impiegati alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria presta servizio nei cosiddetti servizi d’istituto, che nel 2024 rappresentano circa l’88% del totale degli occupati per l’amministrazione (grafico 5). Di gran lunga più limitata risulta, invece, la quota relativa alle lavorazioni industriali, che si attesta attorno al 4%, e quella del lavoro agricolo, che coinvolge appena lo 0,7% dei lavoratori detenuti impiegati dall’amministrazione .

I servizi domestici consistono nello svolgimento di mansioni umili e nella gran parte dei casi poco qualificanti per stessa ammissione dell’amministrazione quando conferma che essi “non consentono l’acquisizione di professionalità spendibili sul mercato del lavoro” . Le attività lavorative svolte nei servizi d’istituto non appaiono, nella maggior parte dei casi, in grado di conferire al lavoro penitenziario quel carattere professionalizzante e formativo che l’ordinamento penitenziario, almeno in linea teorica, richiede ai fini del reinserimento sociale della persona detenuta (artt. 15 e 20 o.p.). Si tratta, per lo più, di mansioni elementari, ripetitive e strettamente funzionali all’autogestione dell’istituto penitenziario, che raramente trovano corrispondenza qualificante nel mercato del lavoro libero. Tale dato mette in evidenza le criticità strutturali del sistema lavoro in carcere, ancora fortemente autoreferenziale e scarsamente orientato all’inserimento sociale e lavorativo post-detentivo.

Emblematico, sotto questo profilo, è il lessico interno agli istituti, che restituisce una rappresentazione plastica della separatezza e marginalità di tali mansioni rispetto al lavoro esterno. Nel gergo carcerario, il “portavitto” è il detenuto incaricato della distribuzione dei pasti cella per cella; lo “scopino” è addetto alle pulizie dei corridoi e delle aree comuni; lo “spesino” si occupa della raccolta e distribuzione del sopravvitto; lo “scrivano” assiste i compagni nella redazione di istanze alla magistratura di sorveglianza o di lettere; il “lavandaio” è impegnato nelle lavanderie interne; infine, il “piantone” presta assistenza ai detenuti con difficoltà motorie.

L’uso di questi diminutivi, spesso connotati in senso paternalistico o al limite dell’ironia, non è solo una questione semantica: riflette una concezione del lavoro penitenziario ancora fortemente distante da quella dignità e utilità sociale che dovrebbe caratterizzarlo secondo la funzione rieducativa delineata dall’art. 27, comma 3, Cost. . All’interno dei servizi d’istituto, le uniche mansioni che richiedono l’impiego di manodopera qualificata — come elettricisti, imbianchini, manovali o carpentieri — sono quelle afferenti alla manutenzione ordinaria del fabbricato (M.O.F.). Si tratta tuttavia di impieghi quantitativamente marginali rispetto al complesso delle attività lavorative interne.

L’unica rilevazione sistematica disponibile relativa alla distribuzione delle mansioni nel lavoro domestico penitenziario, risalente al 2003, evidenzia come una quota significativa della forza lavoro detenuta fosse impiegata in attività a basso contenuto tecnico e limitata qualificazione professionale: il 38% risultava assegnato a mansioni di pulizia (“scopino”), il 10% alla distribuzione dei pasti (“portavitto”), l’8% alla raccolta e consegna del sopravvitto (“spesino”), il 6% come inserviente cucina, e così via .

3.2 Lavoro per privati

Il lavoro per conto di soggetti privati ha conosciuto, sin dagli anni ’90, uno sviluppo quantitativamente limitato, nonostante rilevanti interventi normativi volti a incentivarlo. Tali misure, tra cui spiccano in particolare la legge 4 giugno 1993, n. 296 sulle lavorazioni carcerarie private e la legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, erano finalizzate a riattivare forme di occupazione per datori di lavori privati che la riforma penitenziaria del 1975 aveva inizialmente avversato. Nel corso degli anni ’90, la stragrande maggioranza dei lavoratori alle dipendenze di terzi risultava impiegata all’esterno degli istituti penitenziari, in regime di semilibertà (art. 48 o.p.) o ex art. 21 O.P.; le lavorazioni private all’interno del carcere erano pressoché inesistenti — nel 1995 esse occupavano appena 51 detenuti. Un’evoluzione parziale si è registrata solo con l’introduzione degli incentivi fiscali previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta Smuraglia, che ha previsto un articolato sistema di sgravi contributivi e crediti d’imposta per le cooperative che assumono detenuti, ex detenuti e persone in misura alternativa e per le imprese private che assumono detenuti in lavorazioni dentro e fuori dal carcere .

Volgendo lo sguardo alla situazione odierna, nel corso del 2024 sono pervenute 694 richieste di autorizzazione da parte di imprese e cooperative per accedere ai benefici della Smuraglia, con un ammontare complessivo di sgravi fiscali pari a circa 11.596.460,40 euro. Tali richieste dovrebbero tradursi, nel 2025, nell’assunzione di 2.594 persone detenute o ex detenute, così ripartite: 1.298 unità impiegate in lavorazioni interne agli istituti penitenziari, 741 lavoratori ammessi al lavoro esterno ex art. 21 O.P., 405 detenuti in regime di semilibertà e 150 ex detenuti che continuano a beneficiare degli sgravi nei diciotto mesi successivi alla dimissione.

Va rilevato che, tra i lavoranti detenuti impiegati all’interno degli istituti penitenziari, appena 249 risultano occupati presso imprese private, mentre la restante parte – 902 unità – lavora per cooperative sociali. Non sono invece disponibili dati ufficiali circa la tipologia di datore di lavoro per i detenuti impegnati in attività lavorative all’esterno. È opportuno sottolineare, inoltre, che fino alla recente modifica della legge Smuraglia (D.l. 48/2025), le imprese private potevano accedere ai benefici fiscali e contributivi previsti per l’assunzione di detenuti solo in lavorazioni interne, ma non in lavoro esterno, possibilità che era riservata alle sole cooperative.

Complessivamente il sistema ha comunque conosciuto uno sviluppo modesto: nel 1991, i detenuti impiegati da terzi erano 1.287, pari a circa il 4% della popolazione carceraria; al 31 dicembre 2024, tale numero è salito a 3.172, corrispondente al 5% dei detenuti.

3.3 Le lavorazioni carcerarie

Come anticipato, le lavorazioni di tipo industriale e agricolo gestite direttamente dall’amministrazione penitenziaria hanno oggi un impatto quantitativamente marginale sull’occupazione carceraria. Tali attività coinvolgono complessivamente circa il 5% dei detenuti attualmente impiegati, pari all’incirca all’1,5% della popolazione detenuta complessiva. L’amministrazione penitenziaria continua a gestire alcune attività di carattere agricolo e zootecnico che, pur rivestendo una storica rilevanza sotto il profilo simbolico e istituzionale, mostrano oggi una portata occupazionale piuttosto limitata. Secondo i dati disponibili al 31 dicembre 2024, risultano impiegati in tali attività 330 detenuti, prevalentemente distribuiti presso le colonie penali agricole di Is Arenas, Isili, Mamone e Gorgona, nonché in diversi tenimenti agricoli annessi a istituti penitenziari ordinari .

Analoga incidenza si registra per il lavoro per conto di terzi (aziende private o cooperative sociali), che occupa anch’esso circa il 5% dei detenuti lavoranti, corrispondente a circa l’1,8% del totale della popolazione detenuta. Questi dati, nel loro insieme, confermano che la gran parte dell’attività lavorativa in carcere continua a svolgersi all’interno, senza un’effettiva apertura al mercato esterno né una valorizzazione del lavoro produttivo.

Se si osserva l’evoluzione delle lavorazioni penitenziarie, è possibile rilevare una certa ripresa a partire dagli anni Duemila, dopo la grave crisi seguita all’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario del 1975. Attualmente, risultano attive 267 lavorazioni penitenziarie, di cui 155 gestite da soggetti privati . Come da tradizione, anche nel 2024 il settore pubblico presentava una composizione fortemente concentrata in specifiche filiere produttive a bassa qualificazione: su 228 lavorazioni attive, le principali per numero di occupati erano quelle nel settore sartoria/calzetteria/maglieria (367 detenuti), assemblaggio (247), call center (225), pasticceria/panificio (208), seguite da altre attività minori . Tali numeri, pur segnalando un’inversione di tendenza rispetto al passato, continuano a evidenziare un modello produttivo prevalentemente chiuso, scarsamente integrato nel tessuto economico esterno, e fortemente dipendente da iniziative agevolate, piuttosto che da una reale domanda di lavoro qualificato da parte del mercato.

Va riconosciuto che, rispetto all’offerta lavorativa gestita direttamente dall’amministrazione penitenziaria, i soggetti privati — in particolare le imprese e le cooperative sociali — hanno in molti casi contribuito a una maggiore diversificazione delle attività produttive svolte all’interno degli istituti. In taluni contesti, essi sono stati in grado di introdurre forme di lavoro maggiormente assimilabili a quelle del mercato libero, anche sotto il profilo della qualità organizzativa e dell’utilità professionale per il detenuto.

Tuttavia, tale sviluppo rimane fortemente condizionato dal sistema di incentivazione previsto dalla legge Smuraglia (l. 193/2000), che, attraverso agevolazioni fiscali e contributive, sostiene economicamente l’inserimento lavorativo di persone detenute. In assenza di tali misure, molte di queste attività — basate in larga parte sull’impiego di manodopera non qualificata — risulterebbero scarsamente sostenibili in termini di competitività economica. Inoltre, va sottolineato come la distribuzione territoriale di tali iniziative risulti fortemente squilibrata: esse si concentrano prevalentemente nelle regioni del Nord Italia, caratterizzate da un tessuto produttivo più dinamico e da una maggiore capacità di attrarre investimenti, mentre risultano significativamente più rare nel Mezzogiorno, dove la presenza di soggetti economici in grado di attivare simili progettualità resta limitata.

|

Tabella 3 LAVORAZIONI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI (31 dicembre 2024) |

||||||

|

|

LAVORAZIONI

|

POSTI |

||||

|

|

numero totale |

in attività |

pubbliche |

private |

disponibili |

occupati |

|

ABRUZZO |

7 |

5 |

5 |

0 |

136 |

57 |

|

BASILICATA |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

CALABRIA |

16 |

16 |

7 |

9 |

69 |

59 |

|

CAMPANIA |

28 |

28 |

18 |

10 |

248 |

219 |

|

EMILIA ROMAGNA |

22 |

21 |

2 |

19 |

207 |

121 |

|

LAZIO |

29 |

28 |

19 |

9 |

135 |

124 |

|

LIGURIA |

6 |

5 |

3 |

2 |

26 |

18 |

|

LOMBARDIA |

47 |

46 |

10 |

36 |

517 |

477 |

|

MARCHE |

2 |

2 |

2 |

0 |

11 |

7 |

|

PIEMONTE |

29 |

29 |

10 |

19 |

184 |

175 |

|

PUGLIA |

14 |

14 |

2 |

12 |

56 |

47 |

|

SARDEGNA |

5 |

5 |

3 |

2 |

26 |

14 |

|

SICILIA |

11 |

9 |

9 |

0 |

148 |

61 |

|

TOSCANA |

23 |

21 |

17 |

4 |

191 |

178 |

|

TRENTINO ALTO ADIGE |

2 |

2 |

0 |

2 |

55 |

46 |

|

UMBRIA |

5 |

5 |

5 |

0 |

57 |

55 |

|

VALLE D'AOSTA |

2 |

2 |

0 |

2 |

8 |

6 |

|

VENETO |

28 |

28 |

0 |

28 |

290 |

288 |

|

Totale nazionale |

277 |

267 |

112 |

155 |

2.365 |

1.953 |

|

Tabella 4 DETENUTI LAVORANTI IN AMBITO AGRICOLO (31 dicembre 2024) |

||||

|

|

Strutture in ambito agricolo |

Detenuti in attività agricole |

||

|

totale |

di cui colonie |

totale |

di cui colonie |

|

|

ABRUZZO |

1 |

1 |

||

|

CALABRIA |

2 |

6 |

||

|

CAMPANIA |

5 |

25 |

||

|

EMILIA ROMAGNA |

3 |

28 |

||

|

LAZIO |

3 |

16 |

||

|

LOMBARDIA |

3 |

12 |

||

|

MARCHE |

2 |

7 |

||

|

PIEMONTE |

6 |

23 |

||

|

PUGLIA |

4 |

11 |

||

|

SARDEGNA |

3 |

3 |

111 |

111 |

|

SICILIA |

2 |

8 |

||

|

TOSCANA |

6 |

1 |

36 |

16 |

|

VENETO |

2 |

4 |

||

|

Totale nazionale |

42 |

4 |

288 |

127 |

4. La profilazione professionale dei detenuti: una lacuna sistemica

Ci si attenderebbe da un’amministrazione che assume come finalità istituzionale la rieducazione e il reinserimento sociale dei condannati, una sistematica raccolta di dati relativi allo status occupazionale dei detenuti al momento dell’ingresso in istituto, nonché una puntuale attività di profilazione delle competenze professionali, delle esperienze pregresse e dei bisogni formativi individuali. Tali informazioni rappresentano la precondizione necessaria per l’elaborazione di percorsi personalizzati di formazione professionale e di inserimento lavorativo, nonché per la creazione di canali di cooperazione efficace con i soggetti economici e sociali esterni, incluse imprese, cooperative sociali e agenzie del lavoro.

Purtroppo, questa attività risulta oggi del tutto assente, a conferma di un generale disinteresse istituzionale per il mandato costituzionale rieducativo. È significativo, ad esempio, che lo stato occupazionale dei detenuti al momento dell’ingresso non venga rilevato. Ancora più emblematico è il dato relativo al titolo di studio: nel 2024, questa informazione non è stata raccolta per 31.338 detenuti su un totale di 61.861, cioè in oltre la metà dei casi .

Tali lacune sono il sintomo di una natura sostanziale del lavoro carcerario ancora molto lontana da quella delineata dalla normativa vigente. Esso che viene considerato una misura assistenziale per detenuti che versano generalmente in condizione di povertà e che, grazie ai modesti proventi del lavoro, sono in grado di acquistare beni di prima necessità che alleviano le condizioni di vita in carcere. Esso rappresenta poi un ambivalente strumento di “intrattenimento”, più che di trattamento come l’ordinamento pretenderebbe, che riempie i vuoti del tempo detentivo e facilita il controllo disciplinare sui detenuti .

La mancanza di dati non è solo un sintomo, ma anche un fattore che ostacola la progettazione di interventi efficaci. Va in proposito ricordato che lo stesso ordinamento penitenziario, all’art. 13 della legge n. 354/1975, prevede espressamente che l’osservazione della personalità del condannato – e quindi l’elaborazione del programma trattamentale – debba fondarsi sull’analisi delle carenze e dei bisogni individuali. L’assenza di una raccolta strutturata e sistematica di questi dati appare dunque in contrasto non solo con il dettato costituzionale, ma anche con le previsioni della normativa penitenziaria.

L’assenza di una cultura del lavoro e di una progettualità strutturata per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti emerge con particolare evidenza dai dati relativi all’accesso all’istruzione e alla formazione professionale. Secondo i dati del Ministero della Giustizia relativi all’anno scolastico 2023-2024, su una popolazione detenuta di circa 60.000 persone, solo 19.250 hanno frequentato percorsi scolastici: 11.189 in corsi di istruzione primaria (di cui 4.905 nei corsi di alfabetizzazione) e 8.061 in corsi di istruzione secondaria. Ancora più limitato è l’accesso alla formazione professionale: mediamente solo il 5-6% della popolazione detenuta partecipa a tali corsi.

Va segnalato che il CNEL, da tempo particolarmente attivo nel campo del reinserimento socio-lavorativo dei detenuti , ha appena avviato una collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria per la sperimentazione, in ambito carcerario, del nuovo Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Tale piattaforma digitale, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’INPS, nasce con l’obiettivo di facilitare l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari delle nuove misure di inclusione attiva, come l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

L’applicazione del SIISL in contesto penitenziario potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella costruzione di un sistema integrato di profilazione, orientamento e avviamento al lavoro, superando il cronico disallineamento tra le politiche penitenziarie e le strategie nazionali di attivazione al lavoro. In particolare, l’utilizzo di una piattaforma unificata per la raccolta dei dati anagrafici, formativi e professionali dei detenuti potrebbe contribuire alla valutazione dei bisogni formativi e occupazionali, condizione necessaria per la progettazione di percorsi efficaci di reinserimento, come già previsto in via teorica dall’art. 13 dell’Ordinamento Penitenziario.

Sarà tuttavia necessario attendere i risultati che la sperimentazione sarà in grado di produr